целая нота – белый не закрашенный овал;

половинная нота – к белому овалу (головке) добавляется штиль (палочка), стоящая со стороны от ноты;

четвертная нота – овал со штилем, но закрашенной (чёрной) головкой;

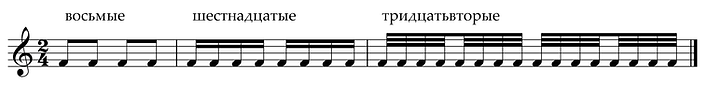

восьмая нота – к чёрной (закрашенной) головке со штилем добавляется флажок (или хвостик) – как кому нравится;

шестнадцатая нота отличается от восьмой только двойным флажком;

тридцатьвторая добавляет ещё один флажок (их становится три).

Одинаковые «хвостатые» ноты (восьмые, шестнадцатые, тридцатьвторые и т.д.) обычно объединяются в группы под одно ребро (их хвостики-флажки как-бы объединяются в горизонтальные линии):

Если штиль у ноты направлен вверх, то он пишется с правой стороны, а если штиль направлен вниз – то он располагается с левой стороны от ноты. Это обусловлено тем, что ноты до третьей линейки включительно записываются штилями вверх, а после третьей линейки – ноты пишутся штилями вниз. Это вызвано более компактным расположением всех нот на нотном стане.

Как можно заметить, названия длительностей нот связаны с обыкновенными числами, а точнее – с математическими дробями. Целая – самая длинная нота, тридцатьвторая – самая короткая. Теоретически существуют также шестьдесятчетвёртые и стодвадцатьвосьмые, но вряд ли ваш ребёнок в младших классах встретится с ними.

Как видно из рисунка, соотношение между соседними длительностями – один к двум. Целая нота делится на две половинные, половинная нота делится на две четвертные и так далее. Отсюда следует, что в одной целой ноте «содержится» 2 половинные, в одной половинной – 2 четвертные, в одной четвертной – 2 восьмые и так далее.

Ритмическая организация музыки тесно связана с такими понятиями как «доля», а также «сильная доля» и «слабая доля».

В словах, которые мы произносим или читаем, существуют ударные и безударные слоги, а в музыке им соответствуют сильные и слабые доли.

Чередование сильных и слабых долей в музыке называется метром, а отрезок музыки от сильной доли до следующей сильной доли – тактом. Таким образом, сильной является первая доля каждого такта.

Давайте рассмотрим конкретные примеры:

Зай – ку бро – си – ла хо – зяй – ка…

Жирным шрифтом выделены ударные слоги.

А вот так это выглядит в музыке:

Выделенные красным шрифтом ударные слоги в тексте совпадают с сильными (первыми) долями в каждом такте.

Данный пример записан в двухдольном размере, который называется "две четверти".

Тактовый размер ставится в начале музыкального произведения в виде дроби. Её числитель (верхняя цифра) показывает количество долей в такте (то есть «метр»), а знаменатель (нижняя цифра) – какие это доли.

Размер 2/4 означает, что в такте две основные доли – четвертные.

Следующий пример записан в размере 3/4 (три четверти).

Как мы видим, теперь в каждом такте три доли, но только одна из них – сильная (первая), а остальные доли (вторая и третья) – слабые.

Также следует заметить, что размер 3/4 «больше», чем размер 2/4, потому что в его такте помещаются 3 доли, вместо двух долей в размере 2/4. Это очень близко к понятию «размера» в повседневной жизни: размер обуви, размер одежды, размер книги и т.п.

А вот музыкальный пример в размере 3/8 (три восьмых), где количество долей равно трём, но эти доли не четверные, а восьмые.

Каждая длительность занимает определённое число долей или их частей.

Считаются ноты следующим образом:

целая – 1и 2и 3и 4и

половинная – 1и 2и

четвертная – 1и

восьмая – 1

шестнадцатая – 2 ноты на счёт «1»

тридцатьвторая – 4 ноты на счёт «1»

Способов объяснения музыкального ритма и длительностей нот множество. В дальнейшем вы определитесь сами, какой из описанных способов вам больше подходит, исходя из объяснения учителя музыки, а также возраста и особенностей мышления вашего ребёнка.

Способ первый – «шаги и хлопки»

Большинство детей (полагаю, что ваш – не исключение) ритмично двигаются под музыку. Включите ритмичную, чёткую музыку – и шагайте под неё вместе с ребёнком. Озвучьте каждый шаг хлопком в ладоши – это будут четвертные длительности. Можно попробовать на каждый шаг делать по два хлопка – это будут восьмые длительности. Потом – сделайте хлопки не на каждый шаг, а через шаг. Экспериментируйте – комбинаций много. Главное, всё делать под музыку и с хорошим настроением.

Можно шагать и читать стихи, определяя, сколько слогов падает на один шаг:

раз, два, ос-тро-ва,

три, че-ты-ре – мы при-плы-ли,

пять, шесть – схо-дим здесь,

семь, во-семь – сколь-ко со-сен,

де-вять, де-сять, я в пу-ти,

до-счи-тал до де-ся-ти.

Елена Королёва в книге «Азбука музыки в сказках, стихах и картинках» предлагает ребятам понять длительности нот при помощи сказки «Дружная семья».

Жила-была большая дружная семья: прабабушка (целая нота), две бабушки (половинные ноты), мамы с папами (четвертные ноты) и ребятишки (восьмые ноты).

Они часто все вместе ходили в парк на прогулку. И вот однажды, чтобы веселей было гулять, придумали ребята себе занятие: считать свои шаги. Аллея в парке была длинная, им приходилось делать много шагов, а считать они умели только до четырёх. Думал они, думал, как им продлить счёт, и придумали: после каждого числа решили добавлять букву «и». Сказано – сделано.

По дороге бегут ребятишки

И считают шаги-шалунишки,

А выходит у них вот так:

Что ни счёт – то шаг.

Видишь, как быстро они бегут.

Мамы с папами их услыхали

И шаги свои вмиг сосчитали:

Вот что у них получилось.

Ну, и бабушки, чтоб не отстать,

Тоже стали шагать и считать.

Вот так:

Тут прабабушка тихо сказала:

- А я тоже шаги сосчитала:

Ой, как медленно шла она!

Гуляли они, гуляли,

Считать шаги устали

И пошли домой отдыхать.

Значит, сказку пора кончать.

Способ второй – ритмослоги

Его суть состоит в следующем: каждой длительности соответствует определённый слог.

Четвертная нота – «та»

Восьмая нота – «ти»

Половинная нота – «та-а»

Целая нота – «та-а-а-а»

Как работает этот способ? Ребёнок быстро и, главное, безошибочно будет проговаривать ритмический рисунок мелодии, используя ритмослоги. А вот с академическим счётом «раз и, два и, три и» могут возникнуть проблемы – ведь нередко малыш считает так, как играет (зачастую неправильно), а не играет так, как считает.

Отдельные ритмослоги складываются в ритмические мотивы.

Используя этот способ чтения ритма, эффективно проговаривать слова размеренно и по слогам.

Например, ритмический мотив «та – та».

Как видим, он состоит из двух слогов. И слоги – четверные длительности – должны быть слега протяжными.

Проговаривайте с ребёнком слова, которые состоят из двух ритмослогов «та – та»:

«ма – ма», «па – па», «книж – ка», «рыб – ка» и так далее.

Следите, чтобы в выбранных вами словах ударение падало на первый слог (а не на второй). Помните про сильные и слабые доли в музыке!

Проговаривая слова, включающие в себя три слога, следует быть ещё более внимательными с ударными и безударными слогами.

Словам, в которых ударным является первый слог, а безударными – второй и третий – соответствует ритмический мотив «та – ти – ти». То есть, четвертная нота (длинная, на неё падает ударение) и две восьмые ноты (короткие и тихие).

Например: «де – ре – во», «сол – ныш – ко», «ма – моч – ка», «де – воч –ка».

Ритмический мотив «ти – ти – та» представляет собой последовательность двух восьмых нот (безударных слогов) и одной четверной ноты (ударный слог).

Примеры: «кро – ко – дил», «те – ле – фон», «са – мо –лёт», «бе - ге –мот».

Ритмическому мотиву из четырёх восьмых нот «ти – ти – ти – ти» соответствуют слова «че – ре – па – ха», «о – безь – я – на», «Бу – ра – ти – но». Обычно ударение в этих словах падает на третий слог.

Сделайте с детьми коллекцию картинок (слов) на все ритмические мотивы или используйте игру и упражнения из программы «Музыкальные острова» раздела Остров «Ритм» (см. рисунок ниже).

Способ третий – подходит даже для самых маленьких.

В основе изучения длительностей нот лежит методика «Софт Моцарт» Е.Хейнер (http://www.softmozart.com).

Суть метедики Е.Хейнер заключается в следующем: для объяснения длительностей нот (то есть, категории связанной в первую очередь с течением времени!) самым важным должен стать образ временной природы музыки.

Музыка – это поезд, в котором вагоны – это музыкальные такты, которые в дальнейшем могут быть разного размера. Музыкальным долям такта соответствуют места в вагончиках, в которых размещаются пассажиры-длительности.

Самый универсальный на первоначальном этапе обучения размер – это размер 4/4. В каждом такте-вагончике – четыре места. Места пассажиры занимают соответственно купленным билетам. Если у ноты место №1 – то её счёт «раз и», если у ноты место №2 – так и считайте «два и». А если ноте вздумалось прилечь отдохнуть – добро пожаловать – она займёт все четыре места. А считаться будет – догадались как? – «раз и, два и, три и, четыре и».

Таким образом, целая нота – это лежащий человек, который занимает 4 места.

Взрослая тетенька занимает 1 место – это четвертная нота.

Половинная нота – толстячок – занимает два места.

Две девочки на одном сиденье – это две восьмые ноты. И вполне понятно, почему первая восьмая нота считается «раз», а вторая – только «и». Место ведь у них одно!

Образно-наглядная демонстрация «величины» вагона-такта и различных пассажиров-длительностей позволяет малышам принять «величину» каждой длительности, осмыслить принцип соотношения длительностей между собой, понять музыкальные размеры, количесвто долей в такте, «ноту с точкой» и многое другое.

Хорошо сделать карточки с изображениями различных длительностей-нот и несколько вариантов вагонов-тактов в разных размерах.

Варианты игры могут быть различными: «рассадка» длительностей в вагончиках-тактах соответственно заданному размеру, определение длительностей нот или размера по выложенному взрослым заданию, установление соответствия между картинками и так далее.

Также можно организовать в домашних условиях игру в «Ритмическое домино». Более подробно об игре читайте в разделе «Мастерская».

Длительности пауз

В музыкальной речи иногда необходимы перерывы,

вздохи, или паузы.

Паузой называется перерыв в звучании.

Пауза – это знак молчания.

По протяжённости паузы бывают такие же, как и длительности нот.

Пауза в целый такт, независимо от тактового размера, всегда

изображается как целая.

Лиги для увеличения длительностей пауз не используются.

Длительности нот и пауз

Давайте вспомним, что музыка существует в двух важнейших измерениях – в пространстве и во времени. Именно эти категории музыки и призвано изображать в виде графики нотное письмо.

Высота звука обозначается местоположением ноты на линейках нотного стана (см. статью «Как выучить ноты»). А длительность ноты обозначается различными графическими символами, которые не зависят от её высоты звучания.

Чтобы помочь малышу разобраться с музыкальной категорией «Длительности нот» (знать из названия, обозначения в нотном тексте, уметь их считать, уметь исполнять различные сочетания длительностей нот, легко разбирать нотный текст двумя руками) родители должны сами познакомиться с этой областью музыкальной грамоты.

Итак, длительность ноты, наряду с высотой её звучания, – одна из главных музыкальных характеристик любого звука. Действительно, если мы повнимательнее прислушаемся к любой звучащей музыке, то без труда различим разные по протяжённости звуки: быстрые (или, как говорят музыканты, короткие) и долгие, протяжные.

В разных музыкальных произведениях они встречаются в разных соотношениях, в разных последовательностях. Эта организованная последовательность различных длительностей образует так называемый ритмический рисунок мелодии, её ритм.

В музыке можно выделить шесть основных длительностей нот:

целая

половинная

четвертная

восьмая

шестнадцатая

тридцатьвторая

Для записи длительностей нот применяются специальные значки:

овалы (головки),

штили (вертикальные палочки),

флажки (хвостики),

рёбра (горизонтальные линии),

точки,

дополнительные цифры.

Графическое изображение определённой длительности выражается в комбинации этих значков: нота может быть закрашенной или не закрашенной, иметь только штиль или штиль с хвостиком и т.д.

На практике это выглядит следующим образом: